Jul 8, 2021 | Caso del mes

Descripción

Autor

- Loreto de Llano Ibisate ([email protected])

- Teresa Cabada. Complejo Hospitalario de Navarra (Pamplona)

Historia Clínica

Mujer de 23 años con antecedentes personales de enfermedad de Ollier que acude al servicio de Urgencias por cefalea y diplopia. La paciente había sido operada en varias ocasiones de encondromas en las piernas. En la exploración se observa diplopia, hemianiopsia izquierda y paresia parcial del III par craneal derecho.

Leyendas

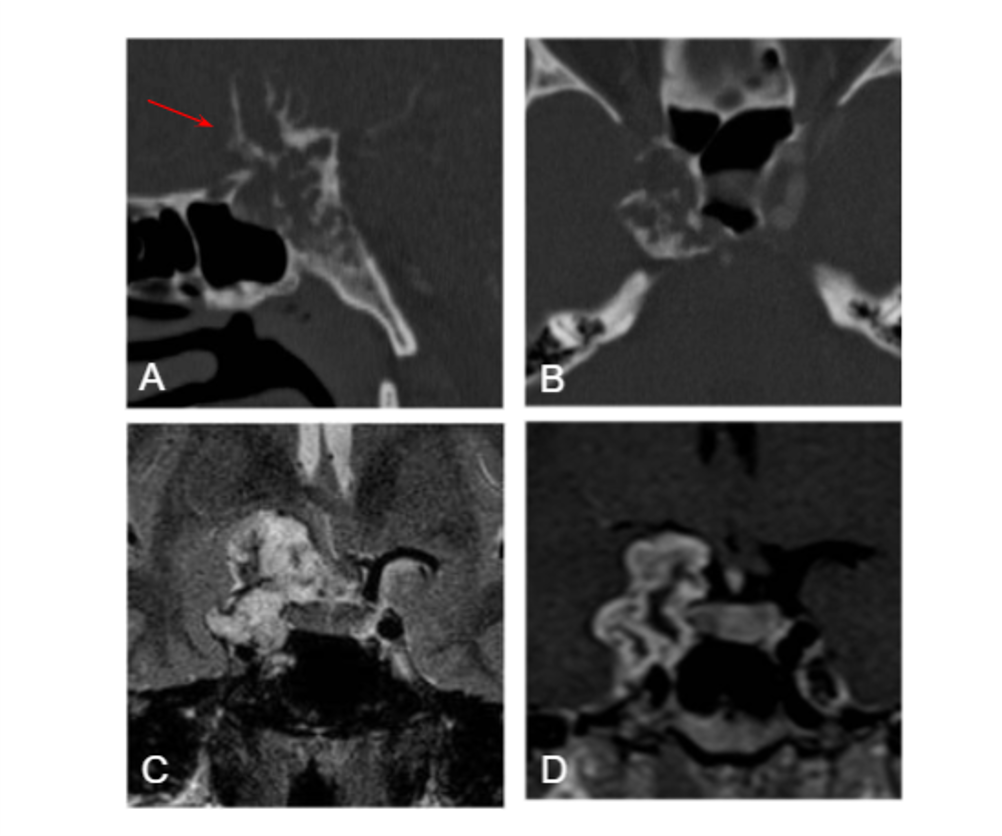

Figura A y B. TC craneal sin CIV en plano sagital (A) y axial (B): Lesión en región paraselar derecha con calcificaciones en forma de “arcos y anillos “ (flecha) que produce osteolisis del clivus.

Figura C. RM cerebral T2 coronal: Lesión hiperintensa con imágenes lineales hipointensas que representan las calcificaciones.

Figura D. RM cerebral T1 coronal con gadolinio: Masa con realce periférico en estrecho contacto con el quiasma óptico y la arteria carótida.

Diagnóstico

Diagnóstico.

ENCONDROMA. La enfermedad de Ollier o encondromatosis múltiple se caracteriza por la aparición de numerosos encondromas. Los encondromas son tumores benignos de origen cartilaginoso comunes en gente joven, habitualmente indoloros. Las localizaciones más comunes son las manos, los pies y los huesos largos (fémur, tibia y húmero). Los encondromas intracraneales son extremadamente raros; representan <0,3% de los tumores intracraneales primarios y suelen originarse en la sincondrosis basal.

Características diagnósticas

Los encondromas son típicamente lesiones líticas de pequeño tamaño (<5cm) con calcificaciones condroides (“en arcos y anillos”) y características no agresivas, sin reacción perióstica ni festoneado endóstico.

En RM se observan como masas lobuladas bien circunscritas reemplazando la médula ósea, con realce variable, hiperintensas en T2 con focos hipointensos que representan calcificaciones.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial entre encondroma y condrosarcoma de bajo grado es uno de los retos más difíciles tanto para los radiólogos como para los anatomopatólogos.

Los condrosarcomas predominan en pacientes de mediana edad, casi siempre son dolorosos y mayores de 5 cm. Son más frecuentes en el esqueleto axial (pelvis, escápula y costillas). Suelen tener reacción perióstica, festoneado endóstico, destrucción cortical, masa de partes blandas y microfacturas asociadas.

BIBLIOGRAFÍA:

Ferrer-Santacreu E. Enchondroma versus low-grade chondrosarcoma: Clinical and radiological criteria. J Oncol. 2012; 2012: 437958.

Zhan RY. Solitary intracerebral chondroma without meningeal attachment: a case report with review of the literature. J Int Med Res. 2011;39(2): 675-81.

Jun 4, 2021 | Caso del mes

Descripción

Autor

- Laura Pérez Sánchez. Residente de 4º año [email protected]

- Carmen Polidura Arruga

- Natividad Gómez Ruiz

- Manuela Jorquera Moya. Hospital Clínico San Carlos

- Miguel Yus Fuertes. Facultativo especialista de área hospital Clínico San Carlos

Historia Clínica

Varón de 26 años. Antecedentes de parto prematuro por rotura de bolsa (nació a los 28 semanas) con hemorragia intracerebral perinatal, por lo que presenta como secuela hemiparesia izquierda.

Actualmente presenta crisis focales que por la semiología y el EEG sugieren como origen área sensitivo motora derecha.

Leyendas

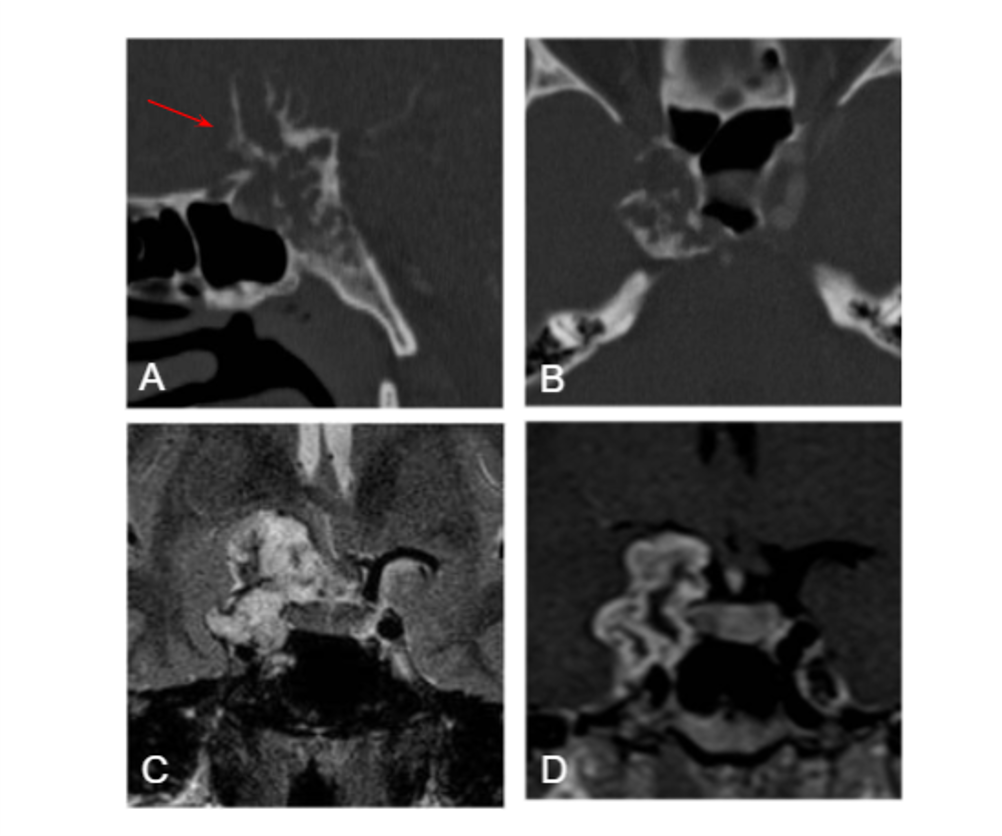

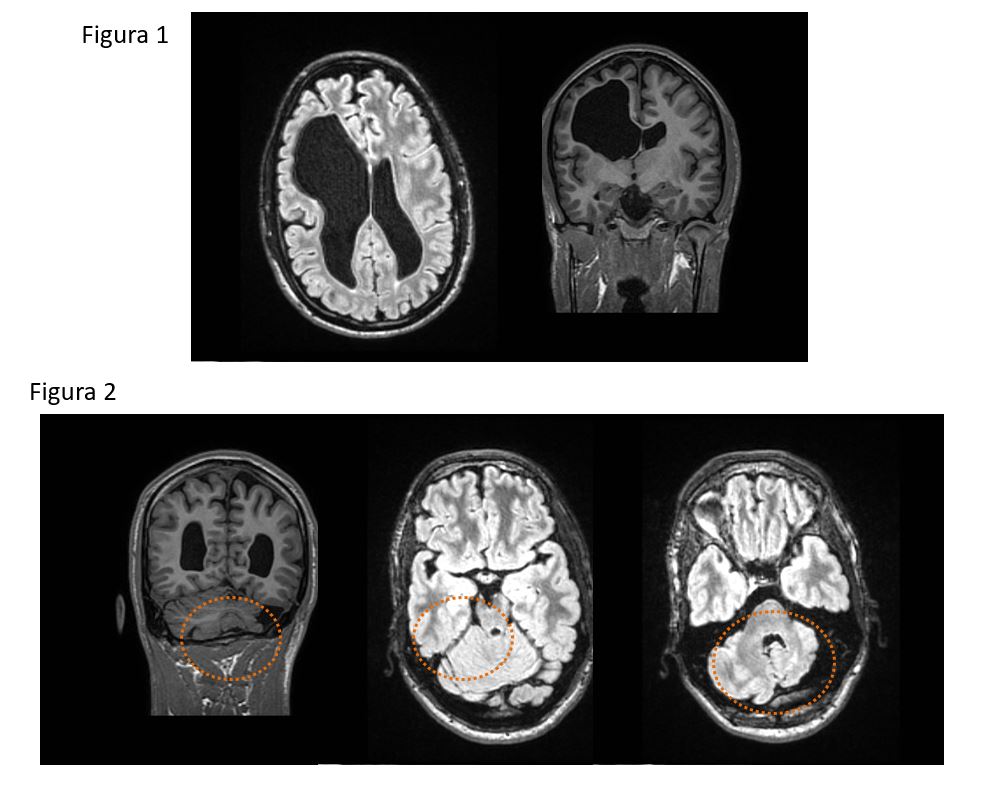

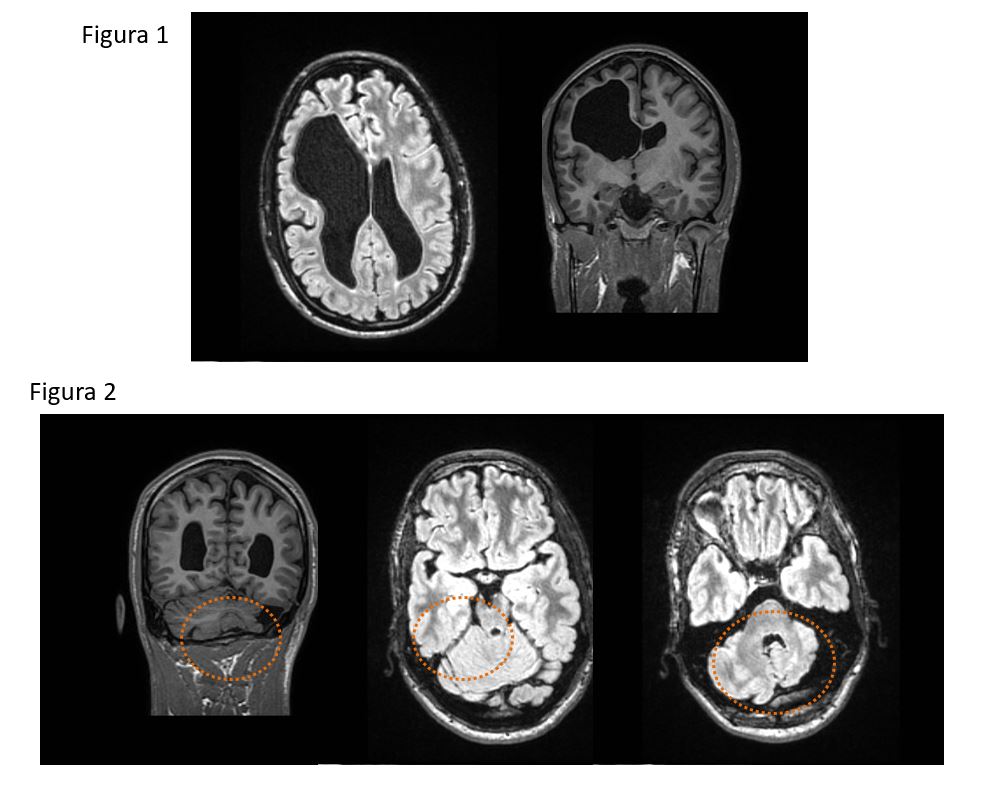

FIGURA 1 : Estudio de RM 1,5T, donde se muestra 1)corte axial de cerebro con secuencia FLAIR 2) corte coronal con secuencia FSPGR 3D . Se observa asimetría ventricular con cavidad porencefálica derecha. No se identifican otras alteraciones significativas.

FIGURA 2: 1.Plano coronal con con secuencia FSPGR 3D. 2 y 3. Planos axiales con secuencia FLAIR.

Como hallazgo secundario, se identifican un pedúnculo cerebral derecho más pequeño, así como un hemisferio cerebeloso controlateral de menor tamaño. Estos hallazgos son compatibles con diasquisis cerebelosa cruzada.

Diagnóstico

Diagnóstico.

Diasquisis cerebelosa cruzada (DCC)

Es una asimetría en el tamaño del cerebelo, siendo uno de los hemisferios más pequeño que el otro.

Se produce debido a una lesión focal en el hemisferio cerebral contralateral, al que está conectado por tractos de sustancia blanca (fibras corti-ponto-cerebelares), por lo que tras la lesión, se produce una desaferenciación.

La causa más común es un infarto cerebral supratentorial contralateral, si bien puede haber otras causas como tumores, hemorragias (como en nuestro caso), encefalitis, necrosis por radiación… siempre en el hemisferio cerebral contralateral.

Estas lesiones producen una disminución de la función, metabolismo y perfusión en el hemisferio cerebeloso, que acaba atrofiándose.

La mayoría son perinatales, por lo que también se asocia a un escaso desarrollo de la fosa craneal posterior (hallazgo presente en nuestro caso).

Clínicamente suele ser ASINTOMÁTICAS.El principal diagnóstico diferencial seria con la atrofia cerebelosa aislada debida a un infarto, secuelas de cerebelitis, traumatismo…pero en este caso no habrá lesión supratentorial asociada. Además, en el caso concreto de la cerebelitis, suelen estar afectados los dos hemisferios y serán hiperintensos en secuencias T2.

El mismo fenómeno de la diasquisis cerebelosa cruzada puede ocurrir también en otras regiones del cerebro:

– Diasquisis talámica ipsilateral, después de un infarto de la arteria cerebral media ipsilateral.

Diasquisis transhemisférica cruzada, tras un infarto en el hemisferio contralateral.

Diasquisis talamocortical, después de un infarto talámico ipsilateral.

BIBLIOGRAFÍA:

Meyer JS, Obara K, Muramatsu K. Diaschisis. Neurol Res. 1993 Dec;15(6):362-6.

Carrera E, Tononi G. Diaschisis: past, present, future. Brain. 2014 Sep;137(Pt 9):2408-22.

Osborn, A., Hedlund, G., & Salzman, K. Osborn’s brain.

May 4, 2021 | Caso del mes

Descripción

Autor

- Saray Rodríguez López

- Sofía González Ortiz

- Santiago Medrano Martorell

- Marta Vilas González

- Jaume Capellades Font

- Hospital del Mar [email protected]

Historia Clínica

Mujer de 27 años • Antecedente de traumatismo craneoencefálico reciente. • Acude a urgencias por cefalea frontoparietal izquierda, afasia con parafasias, alexia y agrafia de tiempo de evolución incierto. • Se procede a activación de Código Ictus, por lo que se realiza TC cerebral basal, angioTC TSA e intracraneal, así como estudio perfusional. • Re realiza RM de control 5 días después.

Leyendas

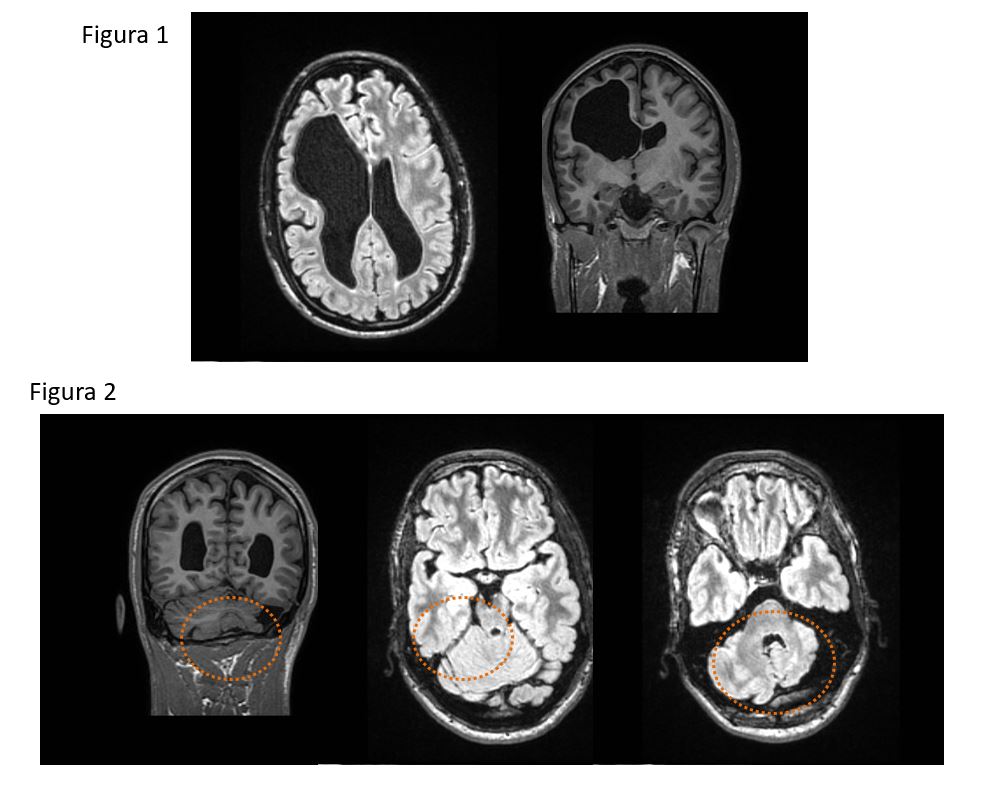

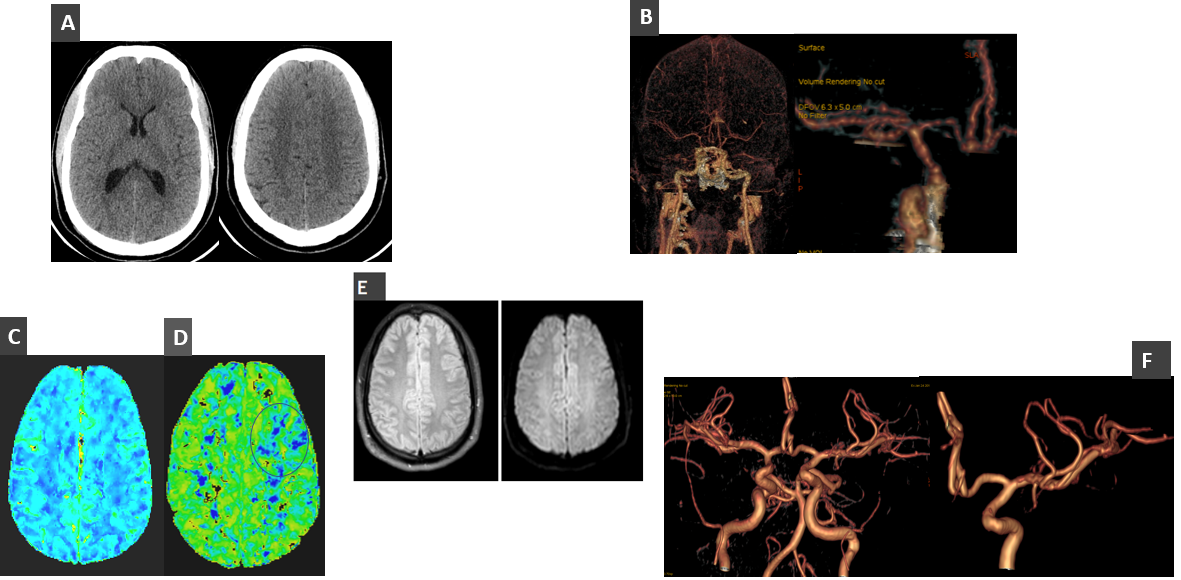

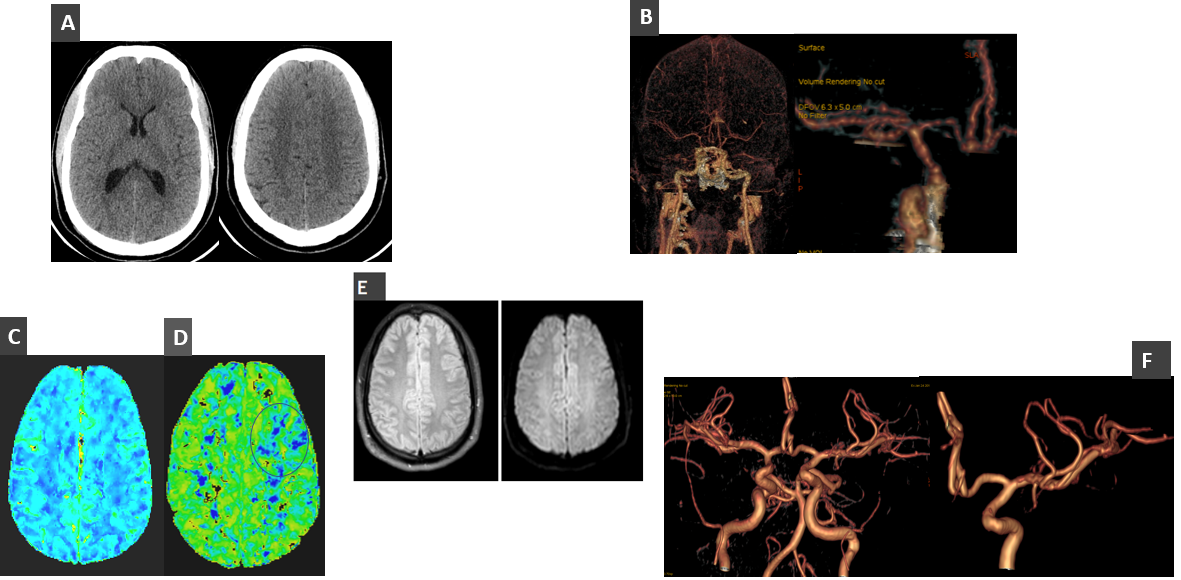

A. TC cerebral basal sin alteraciones significativas.

B. Angio-TC (Volume rendering) que muestra una reducción global del calibre de las principales arterias del polígono de Willis con áreas de estenosis/dilatación (“collar de perlas”).

C. Mapa perfusional CVB sin alteraciones.

D. Mapa perfusional TTM con dudosa área de retraso frontal izquierdo.

E. RM cerebral sin alteraciones, se muestran secuencias FLAIR y DIFUSIÓN respectivamente.

F. Angio-RM realizada 5 días después, que muestra un calibre normal de las arterias intracraneales

Diagnóstico

Diagnóstico.

SÍNDROME DE VASOCONSTRICCIÓN REVERSIBLE.

Epidemiológicamente es más habitual que afecte a mujeres adultas entre 20 y 50 años. Se caracteriza por una clínica de cefalea en trueno con o sin otra focalidad neurológica y una vasoconstricción arterial cerebral reversible en imagen. Puede ser espontáneo o secundario a múltiples trigger (medicación vasoactiva, drogas, Postparto, disección carotídea, traumatismos, tumores…). Normalmente presenta un curso benigno.

BIBLIOGRAFÍA:

T.R. Miller, R. Shivashankar, M. Mossa-Basha, D. Gandhi. Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome, Part 1: Epidemiology, Pathogenesis, and Clinical Course. (2015) American Journal of Neuroradiology. 36 (8): 1392.

T.R. Miller, R. Shivashankar, M. Mossa-Basha, D. Gandhi. Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome, Part 2: Diagnostic Work-Up, Imaging Evaluation, and Differential Diagnosis. (2015) American Journal of Neuroradiology

Abr 7, 2021 | Caso del mes

[vc_row css=».vc_custom_1465546214335{margin-bottom: 20px !important;}»][vc_column][vc_tta_tour][vc_tta_section title=»Descripción» tab_id=»1465546298466-bacf364c-37cb»][vc_column_text css=».vc_custom_1617781446855{margin-bottom: 20px !important;}»]

Autor

- Aleix Jareño Badenas ([email protected])

- Diego Choque Chávez

- Clara Bassaganyas Vancells

- Santiago Medrano Martorell

- Hospital Clinic de Barcelona

Historia Clínica

Mujer de 33 años que presenta una primera crisis comicial de características tónico-clónicas, con amnesia del episodio.

Los meses previos había presentado 2 episodios de deja-vu con aturdimiento posterior de unos 40 minutos.

A su llegada a urgencias se realiza TC craneal y posteriormente se amplia estudio con RM.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Leyendas» tab_id=»1465546298524-2199decb-38d9″][vc_column_text]

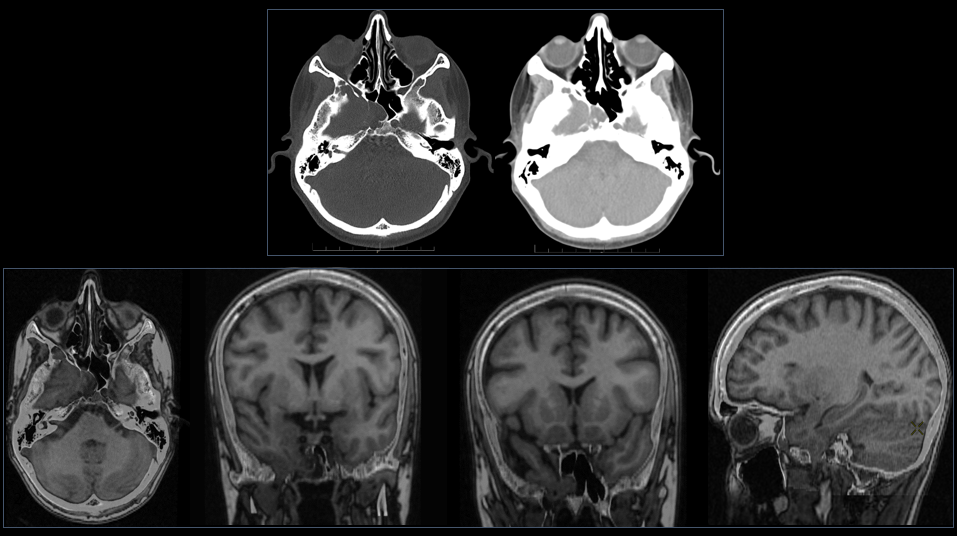

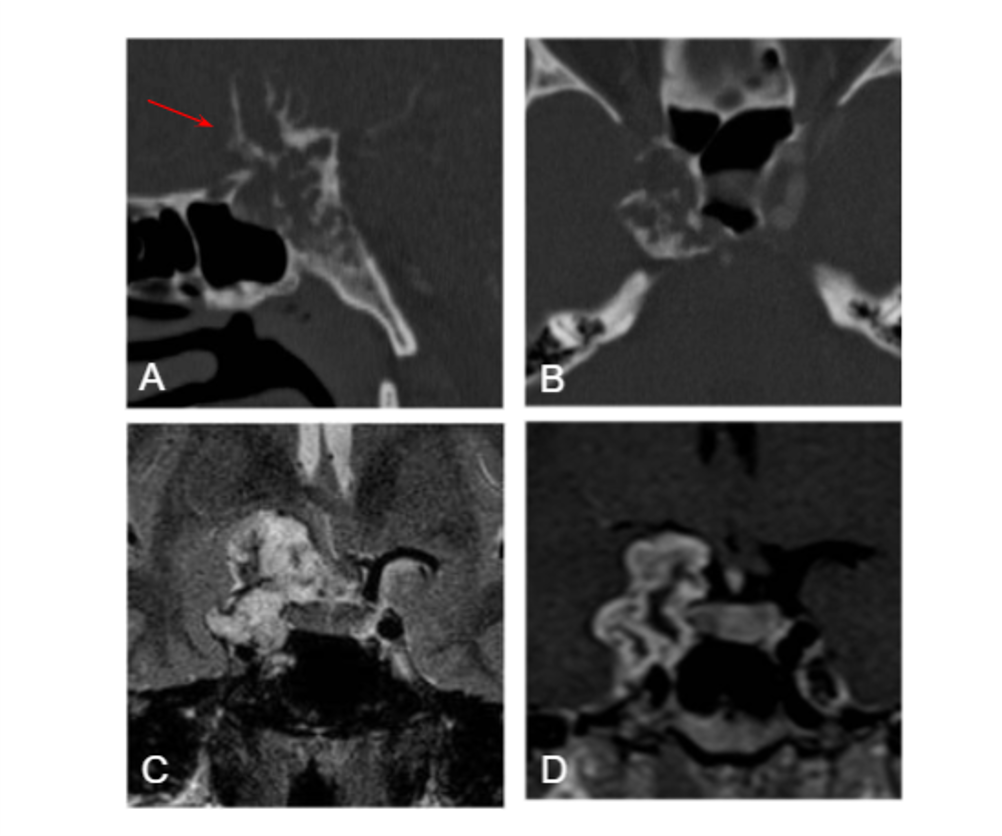

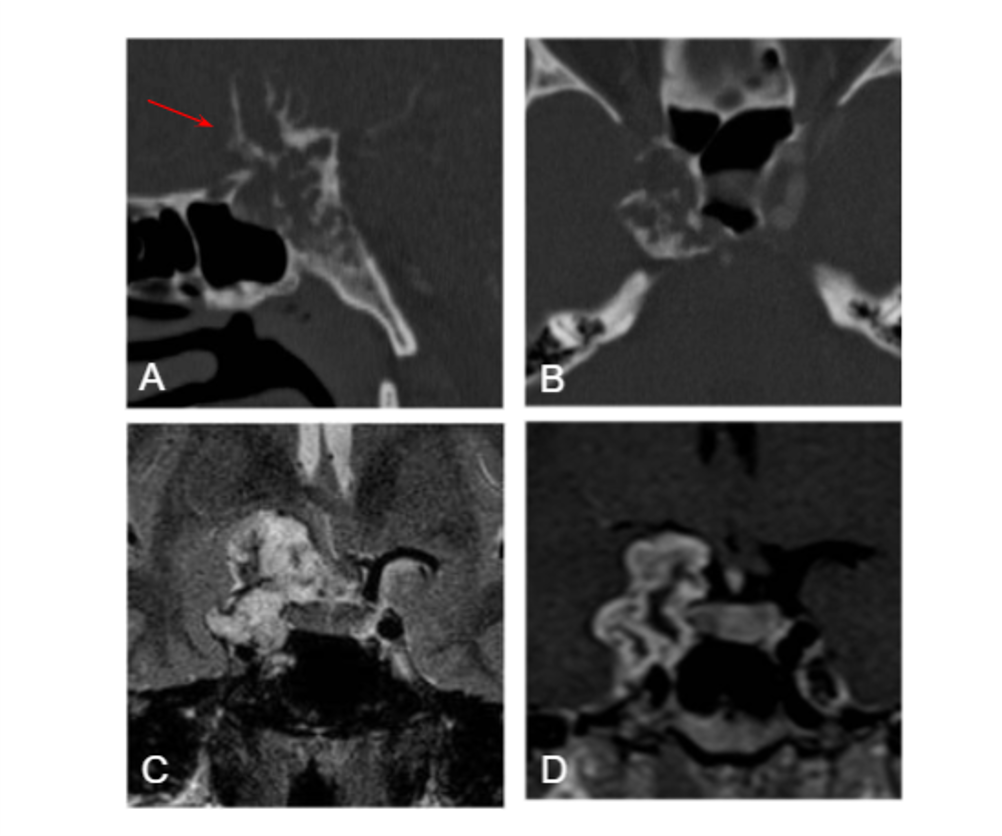

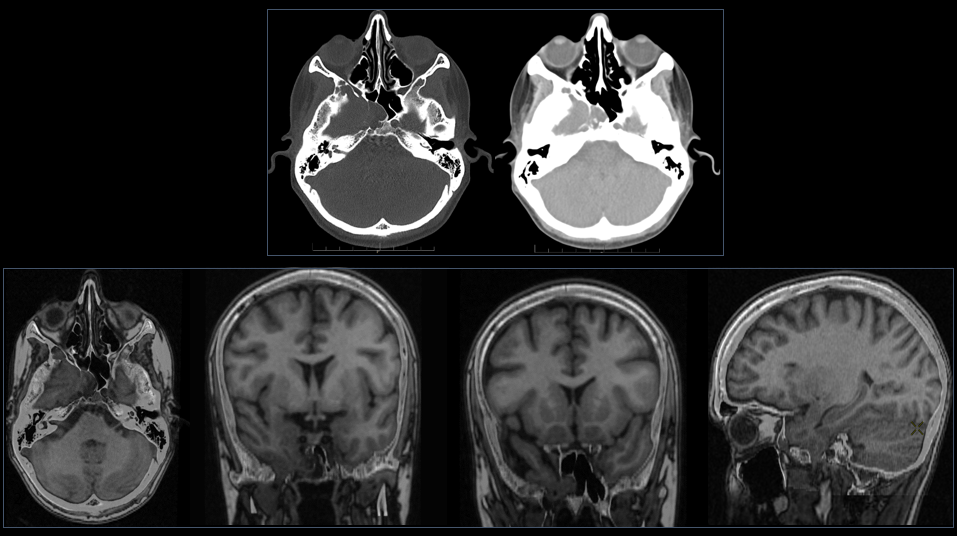

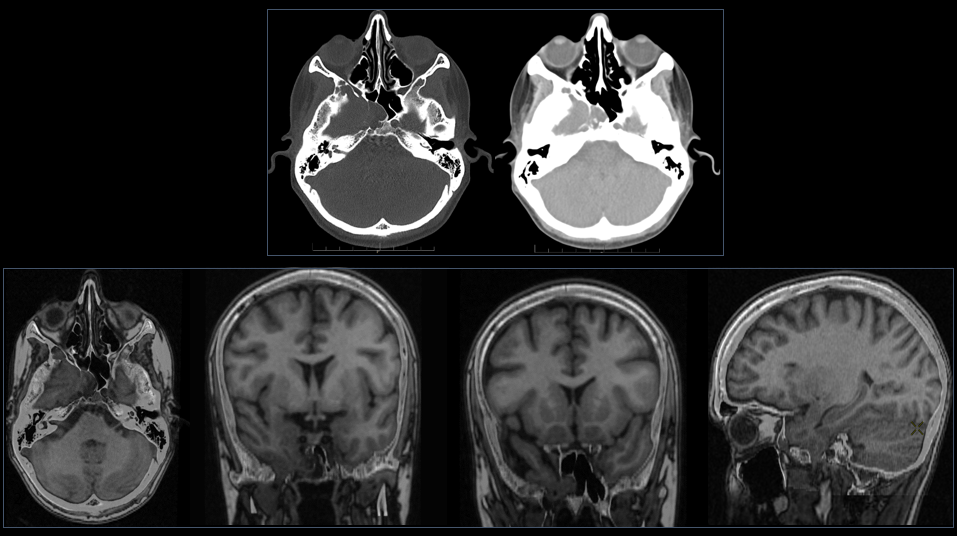

(1) TC basal axial con ventana de hueso y con ventana de partes blandas: remodelado óseo del hemiclivus derecho, del foramen oval derecho y del ala esfenoidal mayor con contenido de partes blandas. Se decide ampliar estudio mediante RM de forma programada.

(2) Fusión TC + RM en secuencia T1 en planos axial, coronal y sagital: lesión expansiva insuflante en base de cráneo que ocasiona remodelado óseo y de contenido sólido-quístico Además se aprecia una continuidad del polo temporal con el componente sólido. Las características descritas en el contexto clínico sugieren encefalocele.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Diagnóstico» tab_id=»1465549219422-5d04634f-cb14″][vc_column_text]Diagnóstico.

ENCEFALOCELE. El encefalocele es la protrusión de contenido intracraneal, incluyendo meninges y parénquima cerebral, a través de un defecto en el cráneo. Éstos pueden ser primarios o secundarios a traumatismos, cirugías, neoplasias o procesos inflamatorios.

Los primarios pueden clasificarse según su localización en: occipitales (los más frecuentes), sincipitales, de la convexidad y de la base del cráneo. Dentro de los de la base de cráneo encontramos los encefaloceles del lóbulo temporal, que a su vez se dividen en temporales y esfenoidales en función de dónde se encuentre el defecto.

Los encefaloceles del lóbulo temporal serán generalmente asintomáticos, en caso de manifestarse clínicamente, las manifestaciones típicas son en forma de epilepsia que habitualmente será resistente al tratamiento médico, o bien como rinolicuorrea que se puede asociar a meningoencefalitis de repetición.

El tratamiento de los encefaloceles del lóbulo temporal es la reparación quirúrgica del defecto que ocasiona la protrusión, y será indicado en aquellos pacientes que presenten una clínica no controlable mediante tratamiento médico y se individualizará en pacientes asintomáticos en función de si el encefalocele progresa en el tiempo.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Wind J. Spontaneous encephaloceles of the temporal lobe. Neurosurgical Focus. 2008;25(6):E11.

2. Lai S. Sphenoid Encephaloceles: Disease Management and Identification of Lesions Within the Lateral Recess of the Sphenoid Sinus. The Laryngoscope. 2002;112(10):1800-1805[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Próximo desafío» tab_id=»1465549311617-a170c491-2fda»][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][stm_post_comments][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Feb 2, 2021 | Caso del mes

Caso del mes febrero 2021

Descripción

Autor

- Martin Saenz Aguirre ([email protected])

- Juan José Gómez Muga

- Maria del Mar Sarmiento de la Iglesia

- Lander Antón Méndez

- Hospital Universitario Basurto.

Historia Clínica

Mujer de 53 años.

Acude al Servicio de Urgencias por cefalea intensa y progresiva de 2 días de evolución.

A la exploración discreta disminución del nivel de consciencia.

Se realiza TC craneal y posteriormente se completa con RM cerebra

Diagnóstico

Diagnóstico.

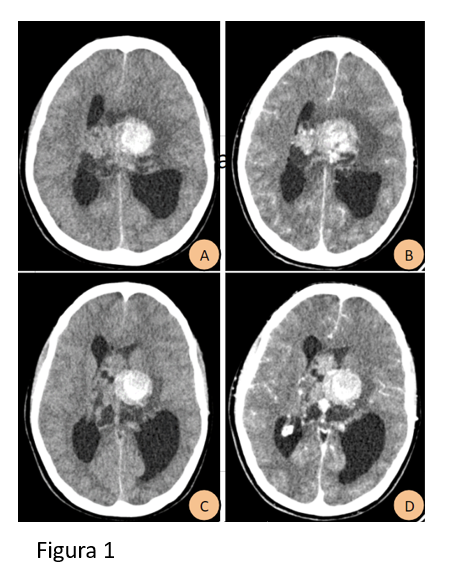

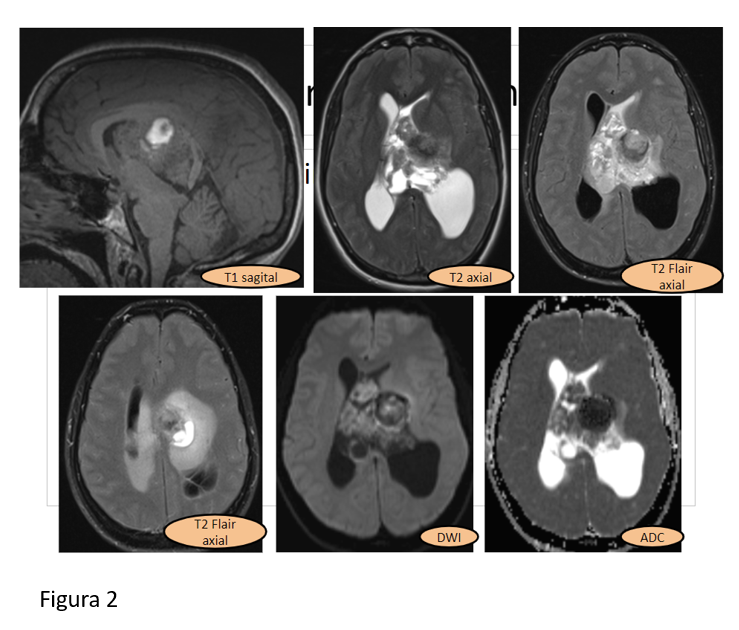

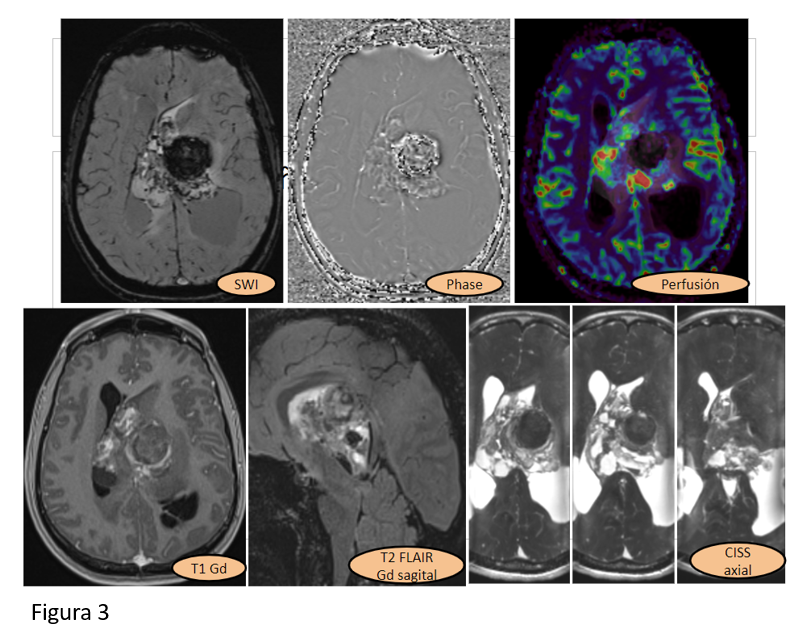

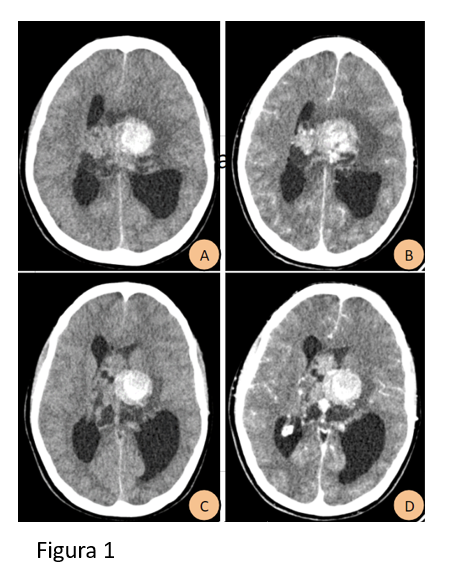

NEUROCITOMA CENTRAL. Los neurocitomas centrales son neoplasias primarias benignas (grado II OMS) que se originan en las células neurogliales subependimarias o del septum pellucidum, en particular en los ventrículos laterales en torno a los forámenes de Monro.

Representan el 0´5% de los tumores cerebrales, con un pico de incidencia entre la 3ª y la 5ª década de la vida.

Suelen ser lesiones de lento crecimiento. Pueden variar desde pequeñas lesiones intraventriculares hasta grandes lesiones que condicionan hidrocefalia obstructiva, típicamente asimétrica.

La RM será la técnica de imagen de elección para su diagnóstico. Las lesiones pueden ser heterogéneas con un aspecto clásicamente multiquístico, especialmente las de mayor tamaño, que pueden presentar componente hemorrágico intralesional con mayor frecuencia . El componente sólido de la lesión suele presentar restricción a la difusión, y en aproximadamente el 50% de los casos podemos objetivar también captación heterogénea de contraste. No es típico el edema vasogénico perilesional, que tiende a estar ausente o ser de carácter leve. La principal aportación del TC al diagnóstico consiste en la visualización de calcificaciones, típicamente puntiformes, que pueden estar presentes en hasta un 70% de los casos.

El estudio histológico de la lesión, que habitualmente presenta características de bajo grado.En aproximadamente el 20% de los casos, el análisis histológico muestra cambios de atipia celular, mitosis o necrosis. Estos casos conforman la variante atípica de los ganglioneuromas, que suelen acompañarse de un peor pronóstico.

La resección completa es la opción terapéutica de elección.

Diagnostico diferencial: Astrocitoma subependimario de células gigantes, Ependimoma, Subependimoma, Papiloma de plexo coroideo, Metástasis, Tumores de origen pineal, Tumores de origen glial del cuerpo calloso.

BIBLIOGRAFÍA:

Bonney PA et al: Histology and molecular aspects of central neurocytoma. Neurosurg Clin N Am. 26(1):21-9, 2015.

Choudhri O et al: Atypical and rare variants of central neurocytomas. Neurosurg Clin N Am. 26(1):91-8, 2015.

Donoho D et al: Imaging of central neurocytomas. Neurosurg Clin N Am. 26(1):11-9, 2015.

Ene 4, 2021 | Caso del mes

Descripción

Autor

- Anca Oprisan, Martine Gunnarsdottir, Fares Salamé, Antonio Revert

- Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia

- Hospital de Manises, Manises

- [email protected]

Historia Clínica

Mujer de 74 años acude a urgencias por cuadro de 3 días de evolución de cefalea, nauseas, vómitos, desorientación temporal y alteración del lenguaje. La TC craneal inicial es normal.

El diagnóstico es orientado como un síndrome confusional secundario a infección urinaria. A posteriori la paciente presenta déficit neurológico focal en el hemicuerpo izquierdo y un pico febril de 39º asociado a crisis convulsivas generalizadas.

Leyendas

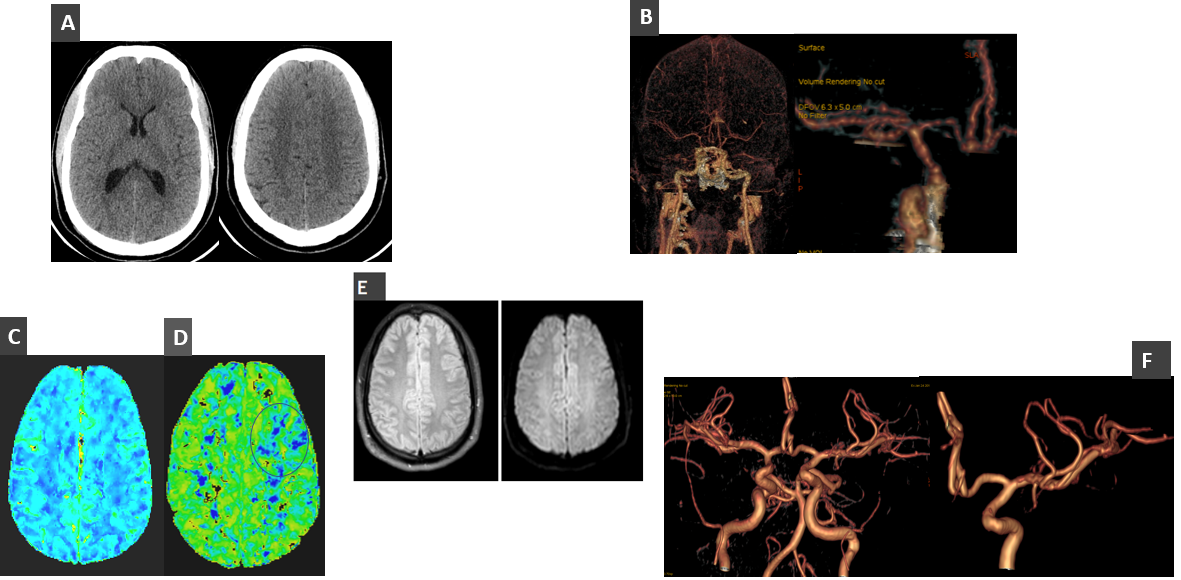

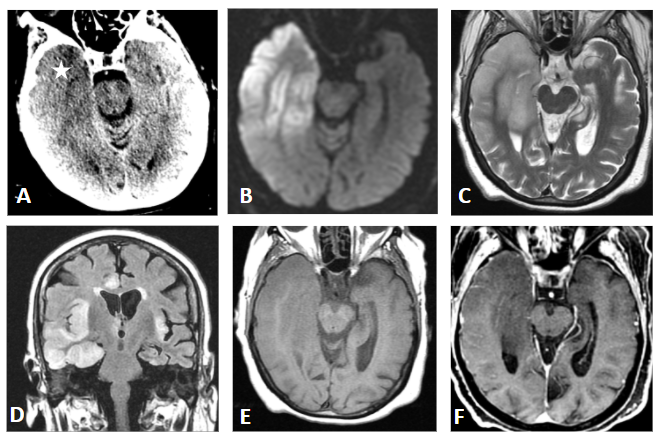

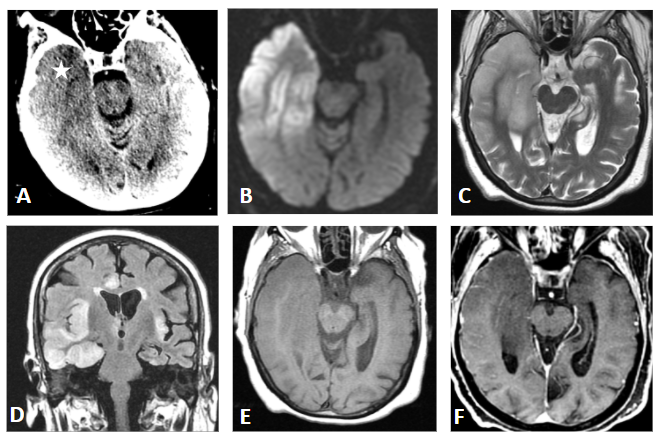

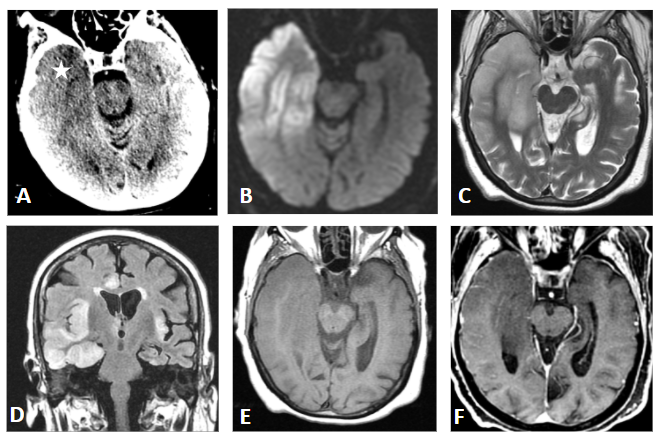

Figura A. TC craneal sin contraste: Hipodensidad en región temporal medial derecha (asterisco) sin distribución en un territorio arterial.

Figura B. RM cerebral DWI: Restricción corticosubcortical en difusión (b=1000).

Figura C. RM cerebral T2-axial: Se aprecia una tumefacción e hiperintensidad corticosubcortical del lóbulo temporal derecho.

Figura D. RM cerebral FLAIR-coronal: Afectación bilateral asimétrica temporal, ínsulas y cíngulos.

Figura E. RM cerebral T1-axial: No signos de hemorragia.

Figura F. RM cerebral T1-axial con gadolinio: No captación de contraste.

Diagnóstico

Diagnóstico.

ENCEFALITIS HERPÉTICA.

La encefalitis herpética es una entidad poco frecuente con una morbimortalidad elevada, que se dispara si no se hace un diagnóstico y tratamiento precoz. Supone una emergencia medica. Si se sospecha se debe instaurar tratamiento con Aciclovir iv y realizar una RM. El diagnóstico se confirma con la PCR del virus en LCR.

El problema es que a menudo el clínico no sospecha la encefalitis y solicita un TC por síndrome confusional, crisis o sospecha de ictus. El TC es mucho menos sensible que la RM para el diagnóstico de las encefalitis. El TC en las fases iniciales suele ser normal. No obstante a veces se puede observar hipodensidad o tumefacción temporal más o menos sutil. La afectación simultanea de la amígdala y del hipocampo, que son distintos territorios arteriales, nos debe prevenir de que no se trata de un infarto.

La técnica de imagen de elección es la RM. Un estudio con secuencias de difusión, FLAIR y T2 es suficiente. La restricción de la difusión puede preceder a los cambios en el T2-FLAIR. Es típica la afectación bilateral y asimétrica de los lóbulos temporales mediales, ínsulas y cíngulos. En la fase subaguda puede haber cambios hemorrágicos y captación del contraste.

El DD incluye el infarto y el glioma. El contexto clínico, las características de la imagen y la evolución permiten su diferenciación.

BIBLIOGRAFÍA:

Singh TD, Fugate JE, Hocker S, Wijdicks EFM, Aksamit AJ Jr, Rabinstein AA Predictors of outcome in HSV encephalitis. J Neurol 2016;263 (2):277-289

Rabinstein AA Herpes Virus Encephalitis in Adults: Current Knowledge and Old Myths. Neurol Clin 2017;35 (4):695-705

Hauer L, Pikija S, Schulte EC, Sztriha LK, Nardone R, Sellner J Cerebrovascular manifestations of herpes simplex virus infection of the central nervous system: a systematic review. J Neuroinflammation 2019;16 (1):19