Diagnóstico.

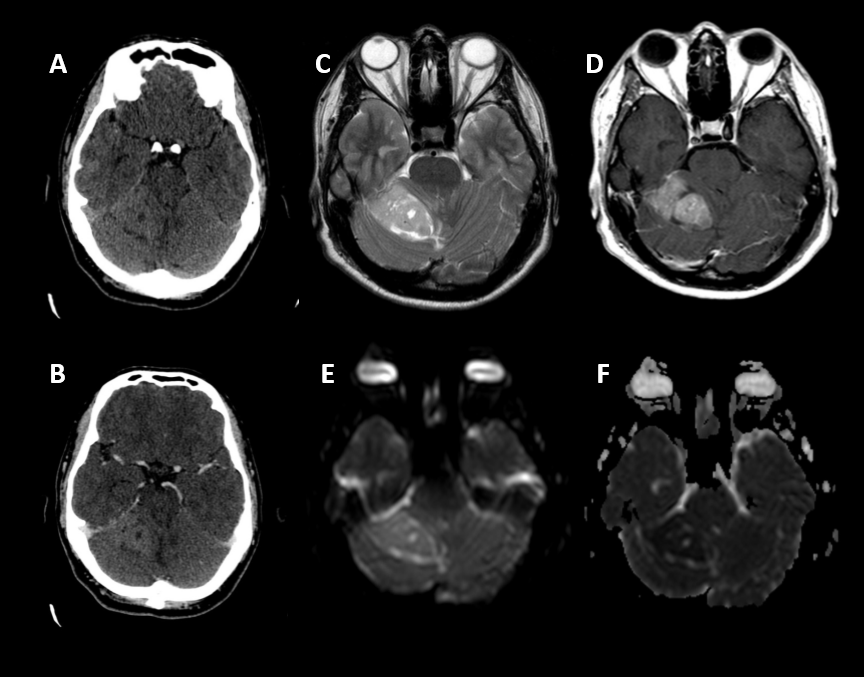

Tuberculoma extra-axial en la cisterna ponto-cerebelosa.

Los tuberculomas intracraneales son lesiones granulomatosas resultado de la diseminación hematógena de una primoinfección tuberculosa. Los tuberculomas intraaxiales son comunes; sin embargo, los de localización extraaxial son extremadamente infrecuentes. Éstos se forman cuando los bacilos tuberculosos se introducen en el espacio subaracnoideo y se confinan en la meninge formando una masa extraaxial.

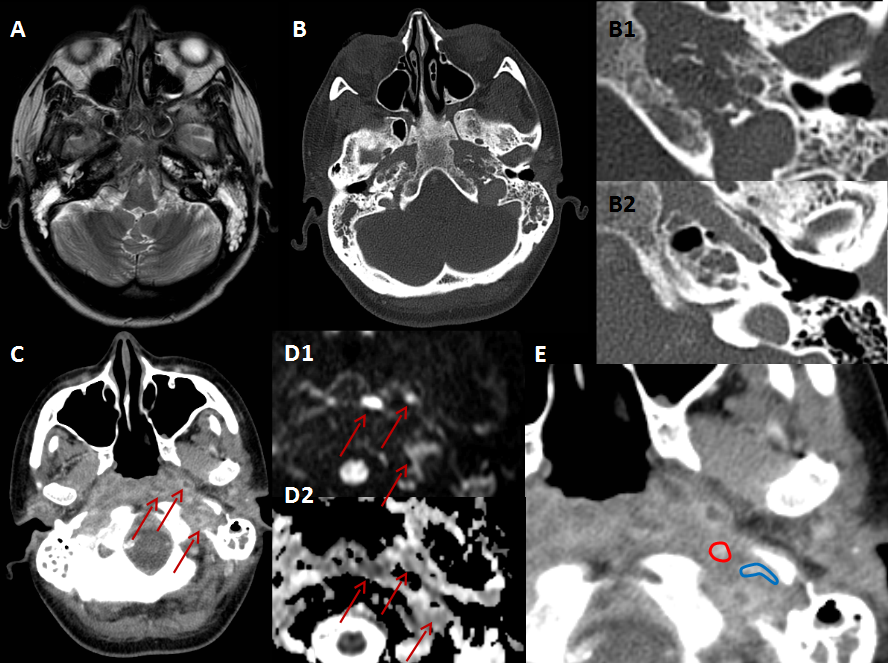

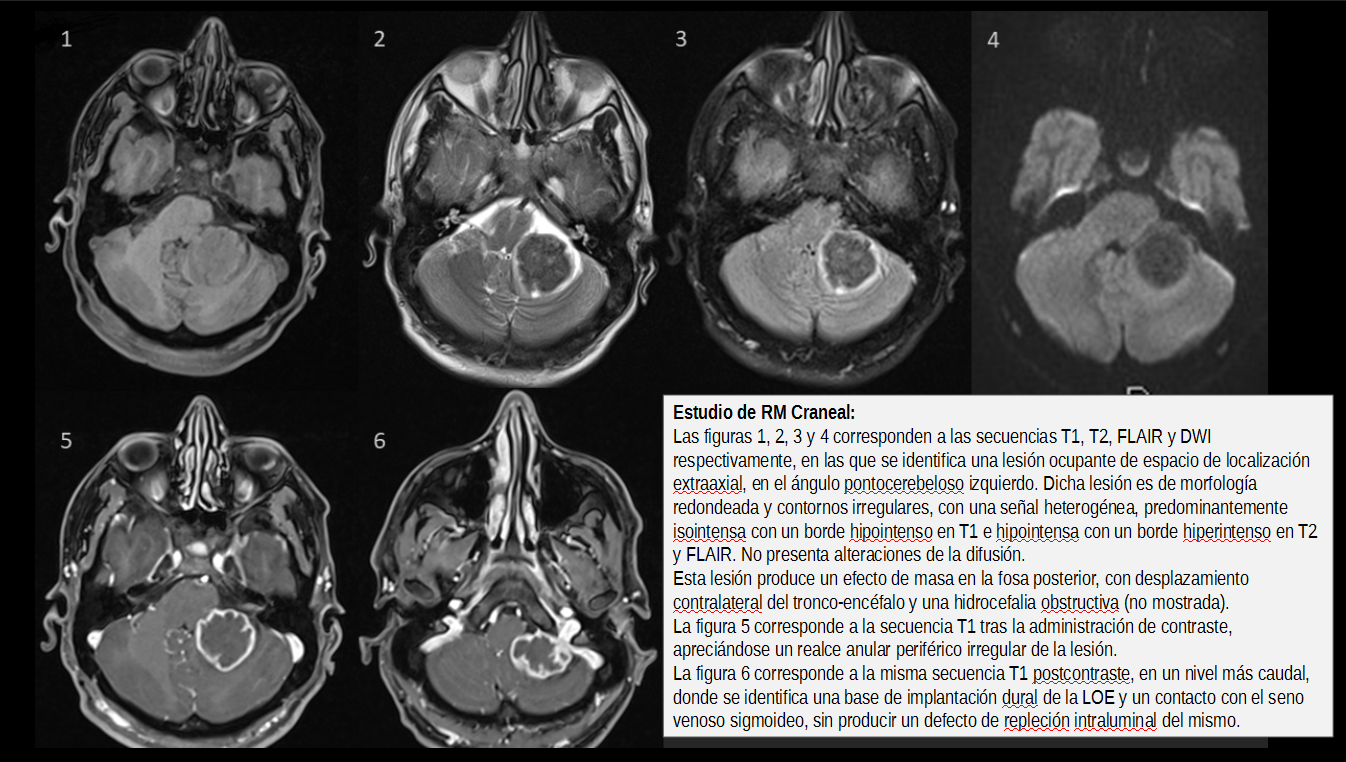

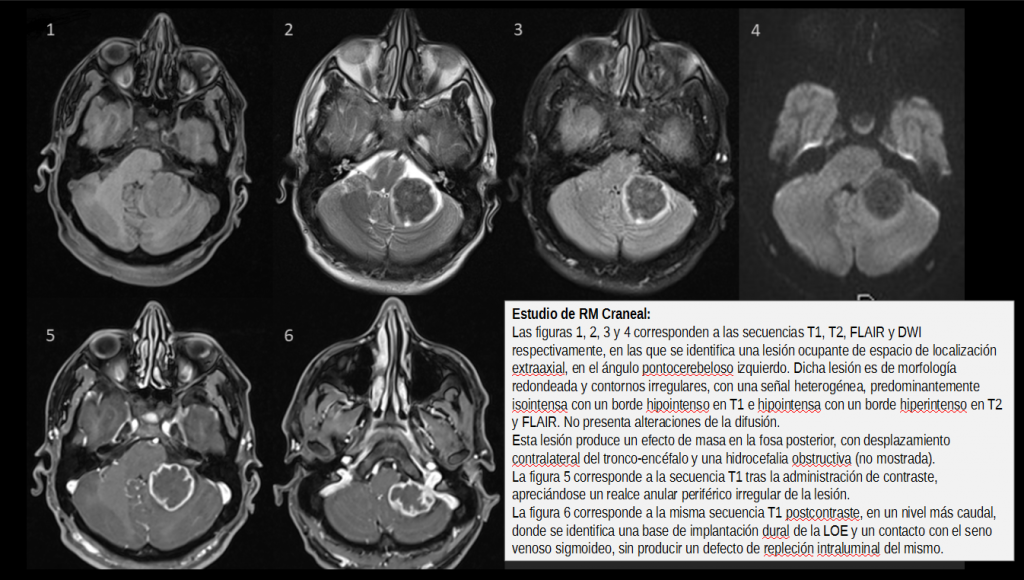

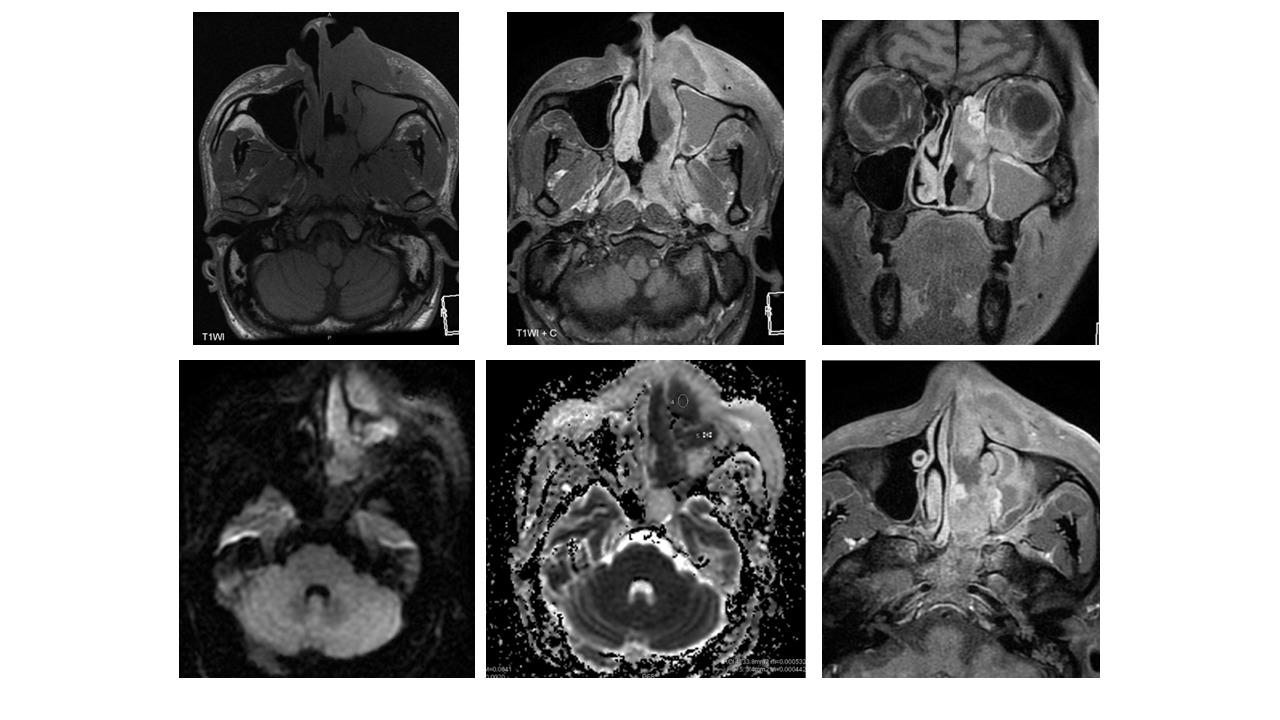

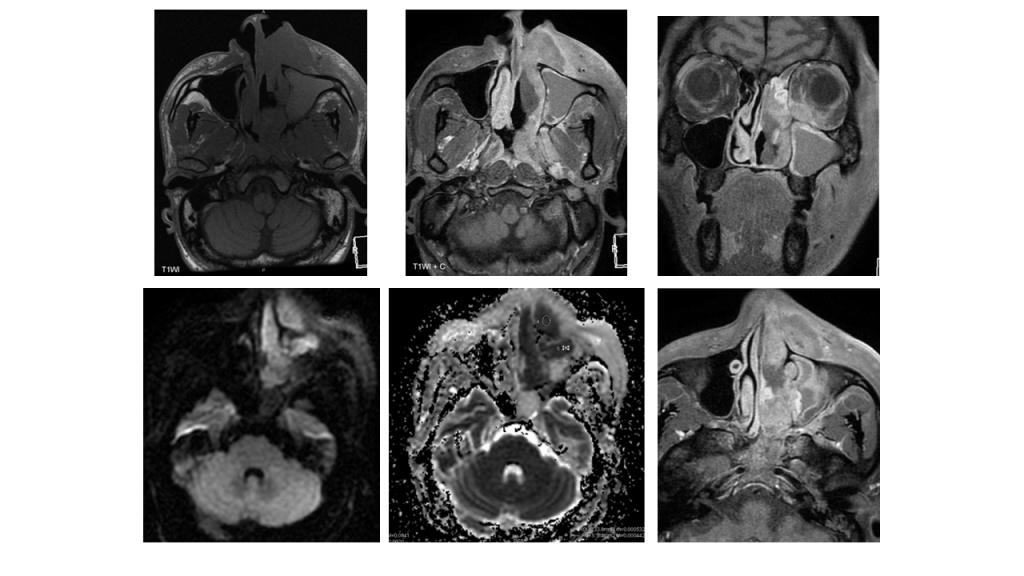

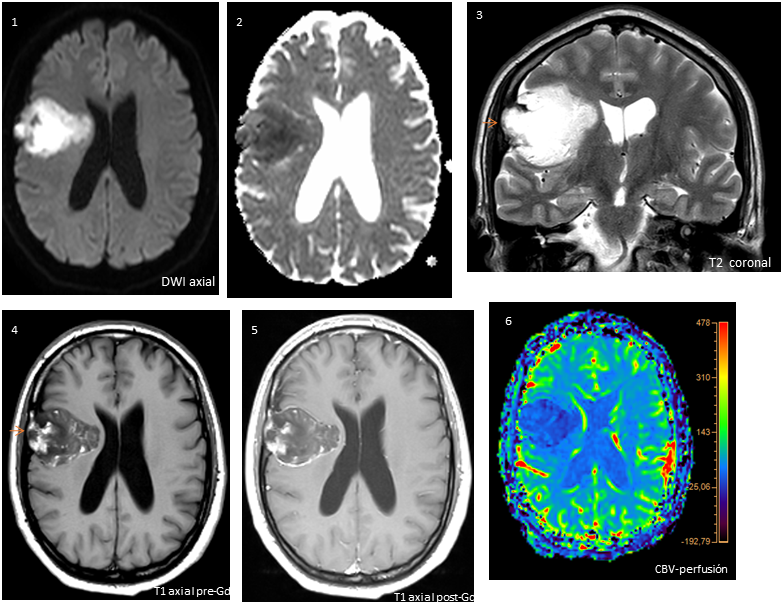

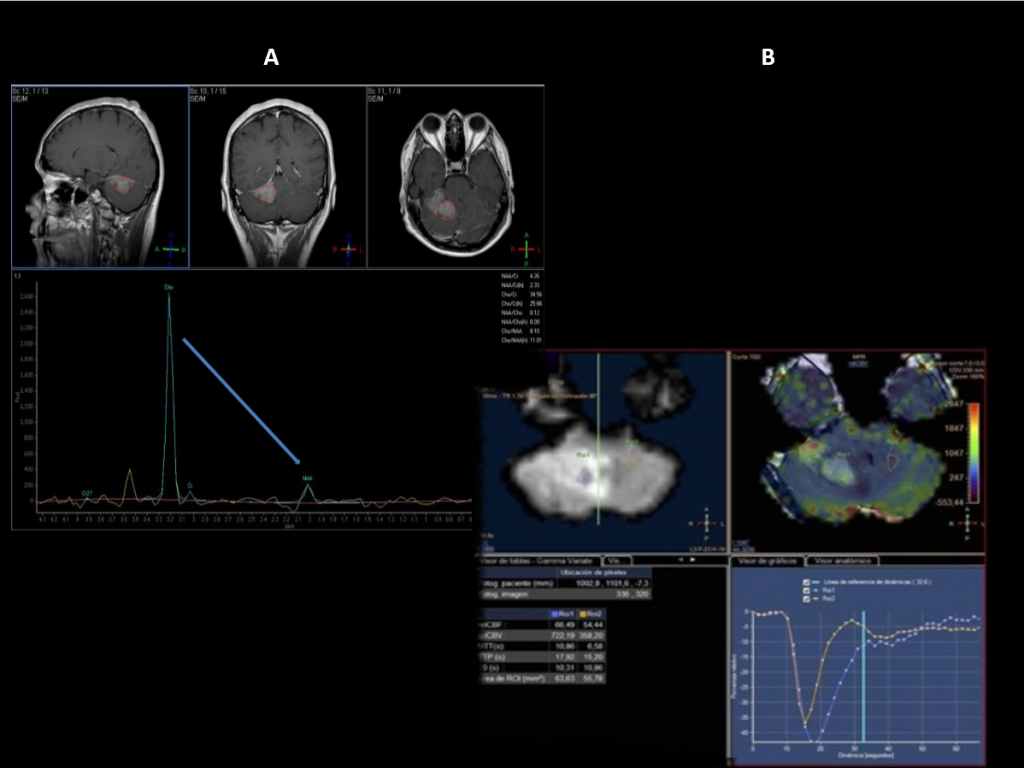

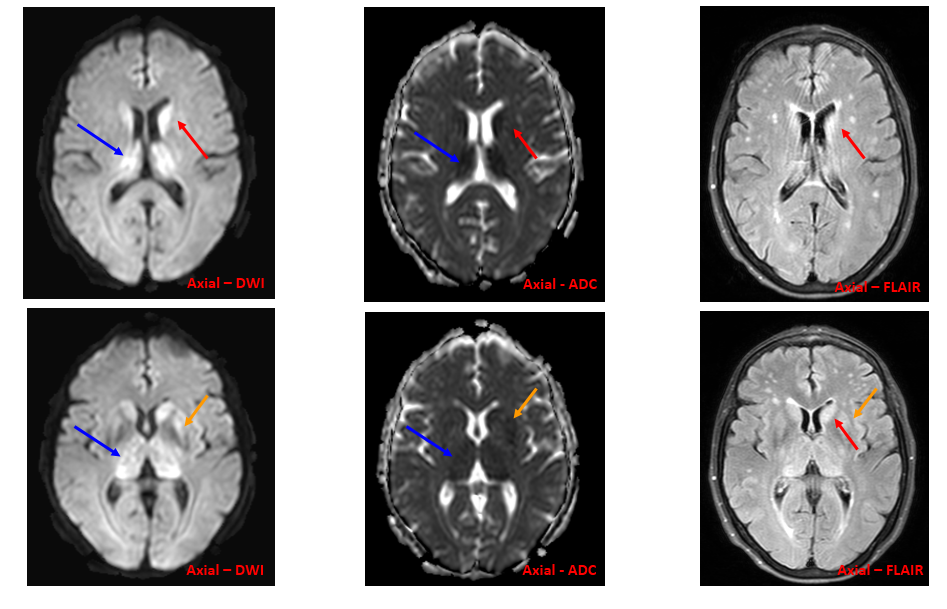

En los estudios de imagen (TC y RM) las características de un tuberculoma son extremadamente diversas en función del estado evolutivo en el que se encuentre, siendo la forma de presentación más frecuente la de una lesión con un centro iso o hipointenso y un anillo periférico hiperintenso en secuencias T2 y FLAIR. Las porciones no realzadas en secuencias postcontraste, corresponden con áreas de necrosis caseosa.

Estos hallazgos sugieren tuberculoma en un contexto clínico compatible; sin embargo, el diagnóstico definitivo de tuberculosis en el sistema nervioso central (SNC) se basa en la detección del bacilo tuberculoso en el análisis microbiológico del líquido cefalorraquídeo o de la lesión tuberculosa intracraneal, resultando negativo en un alto porcentaje de casos. Existen otras pruebas disponibles para el diagnóstico como es el análisis serológico y las técnicas moleculares como es la PCR, que se basa en la detección del ADN de MTuberculosis en el LCR.

En nuestro caso, no se logró la demostración de bacilos tuberculosos en los medios de cultivos de la lesión extraída (formada por múltiples granulomas y reacción de células gigante asociada en el análisis histopatológico), pero sí se detectó ADN de MTuberculosis en el líquido cefalorraquídeo mediante PCR.

Como conclusión, un análisis detallado de la semiología de las lesiones ocupantes de espacio permite acotar un diagnóstico diferencial, siendo este caso un buen ejemplo, al no identificarse los signos característicos de las LOEs que asientan con mayor frecuencia en el ángulo pontocerebeloso (neurinoma vestibular, meningioma, quiste epidermoide), lo que invita a plantear otras lesiones menos frecuentes.

Además, nos recuerda la importancia de incluir la etiología tuberculosa en el diagnóstico diferencial de las lesiones intracraneales detectadas en pacientes naturales de países donde la tuberculosis es endémica.

BIBLIOGRAFÍA:

Wasay M, Kheleani BA, Moolani MK, Zaheer J, Pui M, Hasan S, Muzaffar S, Bakshi R, Sarawari AR. Brain CT and MRI findings in 100 consecutive patients with intracranial tuberculoma. J Neuroimaging . 2003; 13(3):240-7.

Tae Kyoung Kim, Kee Hyun Chang, Chong Jai Kim, Jin Mo Goo, Myeong, Cherl Kook and Moon Hee Han. Intracranial tuberculoma: Comparison of MR with Pathologic findings. American Journal of neuroradiology. 1995; 16:1903-8. 5.

Rock RB, Olin M, Baker CA, Molitor TW, Peterson PK. Central Nervous system tuberculosis: pathogenesis and clinical aspects. Clinical Microbiology Reviews. 2008; 21(2): 243-61. DOI: 10.1128/CMR.0042-07